Les pièces remarquables du musée de l'horlogerie

Consultez les 616 œuvres du musée en ligne à l’aide du moteur Collections (Ministère de la culture).

Rassemblées à partir de 1978, les collections du musée de l’horlogerie ne cessent de s’accroître. Elles comptent aujourd’hui plus de 2 000 objets.

Cette collection cohérente est répartie en grandes catégories :

- horlogerie domestique (horloge de parquet, pendule de cheminée,réveil, pendulette de voyage)

- horlogerie de précision appelée aussi horlogerie scientifique et technique (chronomètre de marine, régulateur)

- horlogerie de gestion du temps (horodateur, pointeuse)

- mécanique de précision (machine, outillage et produits finis)

- fonds graphiques (photographie, dessins techniques etc.)

Horloge Douillon

Fin du XVIIIème siècle

Horloge Saint-Nicolas signée François Douillon.

Inv.87.02.13

Cette horloge de parquet est équipée d’un mouvement Saint-Nicolas avec un petit balancier passant derrière les cordes. Les aiguilles dateraient de la fin du XVIIe siècle ; l’aiguille des heures représente une fleur de lys ; celle des minutes est finement ciselée. Il y a un timbre de sonnerie pour les heures et les demi-heures.

La tête de l’horloge est en forme d’entrée de serrure. Au fronton sont représentés deux épis de maïs dans un demi cercle de feuillage stylisé. Le contour du cadran est orné de perles et au sommet, à gauche et à droite, de deux épis de maïs. La base de la tête est ornée de raies-de-cœur.

Le cadran, en cuivre émaillé, est à treize pièces : une pour chaque heure et une pour le centre qui porte les aiguilles. Les chiffres sont romains pour les heures et arabes pour les minutes (de 5 à 55). Il est marqué à 6 heures, F.s DOUILLON. François Douillon est horloger à Saint-Nicolas.

La porte est ornée d’une longue guirlande de fleurs et de feuilles avec une rosace au sommet. La fermeture se fait avec une poignée tenant un message.

Le socle de l’horloge a été refait.

L’horloge de parquet Saint-Nicolas se compose d’un mécanisme plat entièrement en laiton muni d’un balancier court et d’un corps étroit surmonté d’une tête sculptée. Les horlogers aliermontais ont bénéficié des nouveautés techniques, en particulier du pendule élaboré par Christian Huygens en 1657. La Saint-Nicolas connaît un grand succès dans la région, du XVIIIe au XIXe siècle. Un chercheur estime qu’il y a eu près de 10 000 horloges de ce type fabriquées.

Ce mouvement à balancier court est créé à Saint-Nicolas d’Aliermont au début du XVIIIe siècle. Il est sans doute dérivé du mouvement de cartel au début du XVIIe siècle. Son mécanisme, plus petit que celui d’une horloge comtoise, est constitué de deux platines de laiton, structures de base sur lesquelles sont disposés les différents éléments mobiles du mouvement, et d’un système de sonnerie simple et robuste.

La hauteur du coffre de l’horloge permet au poids, la force motrice du mouvement, de descendre. Le balancier court demande également moins d’énergie pour être entretenu, les poids de la Saint-Nicolas ne pèsent que 2,5 kg contre 4 kg pour la Comtoise. Le mécanisme comporte deux trains de rouage, le premier transmet la force motrice du poids à la roue d’échappement et le deuxième actionne la sonnerie. Le mécanisme petit et plat laisse la possibilité de fabriquer des coffres extrêmement élégants.

Les horloges Saint-Nicolas sont ainsi uniques dans le monde

Pendule de cheminée Homère

Bronze doré – XIXe siècle

Mouvement de Paris signé Honoré Pons

L’homme porte l’Iliade dans sa main gauche, ouvrage attribué à Homère consacré à la guerre de Troie.

Inv. 209.04.03

Les pendules à poser dites aussi pendules de Paris ou pendules de cheminée

Les premières pendules à poser munies d’un mouvement rond à balancier sont créées à Paris vers 1750. L’originalité de ce mouvement tient essentiellement à la forme des platines, circulaires et non rectangulaires. Sa conception n’est pas le fait d’un inventeur unique car les contacts entre les maîtres sont fréquents. Au XIXe siècle, les horlogers aliermontais livrent aux industriels parisiens des ébauches appelées mouvements en blanc ou blancs-roulants : ce sont des mouvements nus qui comportent 2 platines percées, les barillets montés mais sans ressort, la minuterie complète, le rouage horaire et le rouage de sonnerie. Ni l’ancre ni le balancier et sa suspension ne sont encore montés. L’horloger finisseur taille la roue d’échappement, délimitant ainsi la longueur du balancier. Il assemble le tout pour en faire un mouvement complet qu’il intègre ensuite dans la boîte choisie pour donner naissance à une pendule de Paris. Au début du XIXe siècle, chaque semaine, environ 100 blancs-roulants de facture impeccable partent de Saint-Nicolas pour la capitale. Les grands penduliers s’approvisionnent au dépôt parisien, rue de la Barillerie, en l’île de la Cité, où Honoré PONS a élu domicile.

Entre ingéniosité technique et talent artistique, la pendule de Paris est devenue un objet décoratif très prisé par la bourgeoisie

Horloge au sujet plus ou moins allégorique ornant la cheminée du salon familial, la pendule de Paris connaît un immense succès vers le milieu du XIXe siècle. Les cheminées qui perdent leur aspect imposant, participent désormais à la décoration de la pièce. Symbole d’une réussite sociale sans conteste, l’horloge de cheminée constitue le centre et l’élément principal de cette pièce. Certaines pendules constituent à ce titre de véritables œuvres d’art issues des mains des meilleurs artisans. L’engouement pour la pendule de Paris va de pair avec la montée en puissance de la bourgeoisie au cours de la Révolution industrielle. Sur le plan de la fabrication, la démocratisation de cette horloge se manifeste sous deux formes : la mécanisation de la production des mouvements et la réalisation de sujets reproduits en plusieurs exemplaires. Le choix de matières moins onéreuses s’ajoute à cet effort de diminution des coûts. La fabrication en série fait triompher l’albâtre et le sujet de bronze poli, puis doré au vernis rappelle les progrès du temps, comme l’avion, le train ou l’automobile. Auparavant, les artistes utilisaient de manière privilégiée le bronze doré, le marbre, le bois précieux ou le cristal.

Pendule Apollon

Inv. 2012.0.12

Pendule en marbre et laiton doré. Il s’agit d’un mouvement de pendule huit jours, équipé d’une roue de compte pour sonnerie. Le balancier est en forme de soleil avec une tête d’ange en bronze doré, il est situé entre les deux colonnes.

La pendule est en forme de portique ornée de cinq Jaspers (médaillons en porcelaine repésentant des scènes antiques ou mythologiques, blanc sur fond bleu) :

– en haut à gauche : Mars avec sa lance et son bouclier

– en haut à droite : une femme vêtue à l’antique avec à la main un bouclier ou un miroir

– en bas à gauche : Diane avec un chien

– en bas à droite : une femme vêtue à l’antique assise.

– au centre: une femme vêtue à l’antique agenouillée, reçoit des fleurs d’en enfant nu et les met dans un vase déjà fleuri.

Deux colones en marbre blanc avec décors supportent la semelle et le cylindre en bronze doré où est logé le mouvement. Deux figures humaines en bronze doré sont visibles sur les colonnes. Au sommet de la pendule un vase antique. Deux guirlandes de fleurs sont visibles autour du vase, ainsi que sous le cadran.

L’ensemble repose sur une semelle rectangulaire en marbre blanc décorée de feuillage en bronze doré. La semelle est posée sur 6 cabochons.

La lunette est ronde et dorée. Le cadran est en émail blanc avec une couronne en pointillé noir qui représentent les minutes et des chiffres arabes noirs. On remarque que le 15, 30, 45 et 60 sont visibles à l’extérieur de la courone. La signature “Mollien(a)? à Paris” est de couleur bleue. Les deux arbres de barillet sont visibles à 4 et 8h. Les deux aiguilles sont dorées et de type squelette.

A l’origine, ce type de pendules sont fabriquées en Angleterre mais leurs provenances après le XVIII eme siècle peuvent être diverses.

“Le dictionnaire des horlogers” indique un horloger parisien écrivant son nom Mollien, Molians, ou Mollient probablement le nom que l’on retrouve sur cette pièce.

Pendulette de voyage

1948

Pendulette en laiton, bronze et ivoire

Inv. 2013.3.1.1

Une pièce exceptionnelle

Pendulette réalisée par Armand Couaillet manuellement à 83 ans. Il se sert pour cela du stock de ses entreprises horlogères et commande le cadran à un ivoirier dieppois, G.E. Renard. Sur une note manuscrite, de 1948, il considère cette pendulette comme « article de musée ».

Deux modèles quasi identiques sont réalisés au même moment. La première, offerte à son associé, A.Brunel, a disparu. La seconde, restée dans la famille,a pu être achetée en 2013 à un descendant par l’Association de l’Horlogerie Aliermontaise et donnée au Musée.

Un mécanisme rare

Le mécanisme de type “Grande Sonnerie à demande” est logé dans un boîtier en bronze et verre. Le décor de type architectural évoque un temple grec (base, colonnes à chapiteaux corinthiens, architrave). Il est surmonté d’une bélière striée dans son centre et d’un bouton poussoir servant à la répétition à la demande de la dernière heure sonnée.

Le mouvement possède un système compensateur (lames bimétalliques acier-laiton pour compenser l’effet des variations de température sur la marche)

L’échappement à ancre est de type “anglais” (forme pointue des dents de la roue d’échappement, l’impulsion est faite entièrement sur les palettes).

La pendulette est à Grande Sonnerie (mécanisme qui fait sonner les heures et les quarts automatiquement mais aussi à la demande, à chaque quart l’heure est également répétée. Ainsi à 3h45 la pendule sonne trois coups, un silence et 3 coups pour les 3/4).

La pendule possède néamoins trois modes, réglables sous le socle : “Grande sonnerie”, “Silence” et “Heures et quarts” ( elle sonne les heures et les quarts mais sans répeter l’heure à chaque quart).

Le mécanisme permet de faire sonner “à la demande”(bouton de répétion du dernier quart d’heure sonné sur le sommet).

Le mécanisme possède également un réveil.

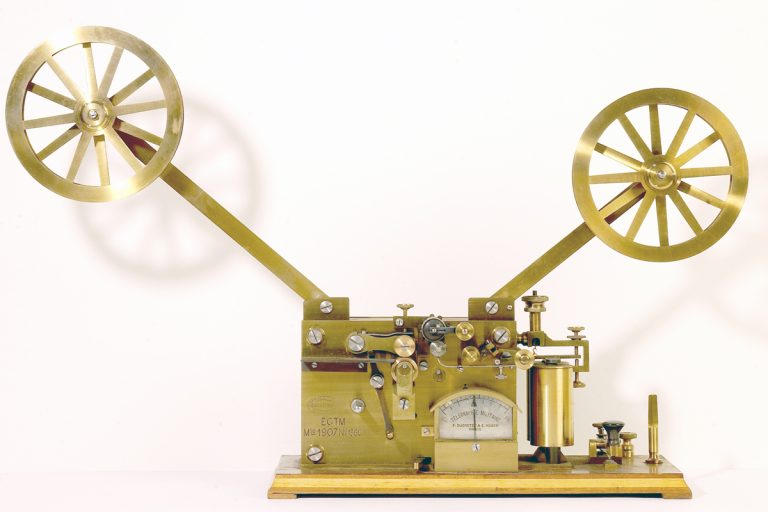

Télégraphe morse de type Beaudouin

Bois et laiton – Années 1914-1918

Appareil de télécommunication fabriqué par les ateliers d’Armand Couaillet pendant la Première guerre mondiale. Cet instrument de transmission ou télégraphe a été mis au point par Charles Beaudouin vers 1907. Il utilise le code morse mis au point par Samuel Morse à partir de 1838.

Appareil de télégraphie militaire, codage en Morse, composé d’un récepteur/enregistreur et d’un manipulateur (transmetteur). Le récepteur/enregistreur permet de recevoir le signal et surtout de le conserver sous forme de bandes de papier codées en points et traits (système Morse), les deux disques à gorges sur le dessus de l’appareil servent à l’enroulement des bandes enregistreuses. Le manipulateur, à droite, permet d’envoyer le signal. Cet appareil est estampé “Couaillet Frères, Saint-Nicolas d’Aliermont, Seine Inférieure “, usine de mécanique, mais porte également la marque de ” F.Ducretet & E. Roger – Paris”, entreprise de recherches et de fabrication sur la TSF notamment.

Marques et inscriptions :

Estampille, en bas à gauche : Saint-Nicolas d’Aliermont, Couaillet Frères, Seine inférieure ; marque de fabrique, En bas à gauche : ECTM Mle 1907 N°1360 ECTM = Enregistreur Code Télégraphique Morse ? ; marque de fabrique, En bas à droite : Télégraphie militaire F. DUCRETET & E. ROGER

Don de M. J-P. Cousin

Inv. 209.17.01

Principe général :

Une ligne électrique relie deux points. À chaque extrémité est placée une machine constituée d’un émetteur et d’un récepteur. L’émetteur est un manipulateur manuel, un simple interrupteur alimente avec une batterie plus ou moins brièvement la ligne. Le récepteur est un électroaimant connecté directement sur la ligne, actionnant un mécanisme chargé de transcrire le code par le marquage d’une bande de papier, qui avance au rythme des impulsions émises sur la ligne. Lorsqu’un opérateur appuie sur le manipulateur de son émetteur, le récepteur distant, tout comme le sien entrent en action laissant une marque sur la bande de papier en émettant un bruit. Voilà pourquoi la bande de papier permet de garder une trace du message et de pallier une éventuelle absence de l’opérateur en réception. Le code inventé par Morse est la transcription en une série de points et de traits des lettres de l’alphabet, des chiffres et de la ponctuation courante. Le point est une impulsion brève et le trait une impulsion longue.

Selon l’ouvrage, Charles Beaudouin, une histoire d’instruments scientifiques, le modèle ECTM 1907 est l’invention de M. Charles Beaudouin, savant parisien, en relation avec Ducretet & Roger. Il est donc difficile de retrouver la source exacte de cet appareil, dont l’invention est sans doute parisienne mais dont les pièces mécaniques ont probablement été fabriquées à Saint-Nicolas d’Aliermont

Réveil Villon

91.08.10

Par Albert Villon, 1890, Saint-Nicolas d’Aliermont.

Inscription en bas du cadran : “Production Bayard”. Marque de fabrique au dos : “BAYARD”. Inscription sur le boitier : “Réveil breveté S.G.D.G.”. Estampille au dos : Lion passant.

Il s’agit d’un réveil mécanique Bayard modèle tambour avec cloche “tonkinoise”. Le mouvement est mécanique à porte échappement logé dans un boîtier rond en métal nickelé, ensemble fixé sur un socle en métal nickelé.

Cadran blanc avec chiffres arabes noirs et aiguille noires, cadran de réveil à 12h avec une aiguille de réveil noire.

L’origine de l’entreprise Bayard

Joseph Bloquel, l’un des successeurs d’Albert Villon, sera le fondateur de l’usine Bayard, spécialisée dans les pendulettes de voyage et l’horlogerie portative.

Associé à Paul puis Robert Duverdrey, il développe fortement la production qu’il oriente vers la fabrication de réveils. Par leur succès, les réveils Bayard témoigneront du savoir-faire de l’horlogerie aliermontaise et donneront à la marque une dimension internationale.

Réveil Bayard animé Mickey Mouse

1981 – Réf : GA 271

Il s’agit d’un réveil Bayard animé de référence GA 271. Le mouvement mécanique est logé dans un boîtier circulaire en tôle emboutie vernie rouge de 11.2 cm de diamètre. Une fine lunette circulaire en aluminium verni de 11.2 cm de diamètre est fixée sur le boîtier. L’ensemble est posé sur deux pieds et une béquille nickelés. Au sommet du réveil, se touvent deux timbres vernis rouge et une bélière nickelée. Le cadran est composé de chiffres arabes noirs et comporte deux aiguilles noires, elles sont surmontées d’un gant rouge chacune. Le cadran blanc est décoré Mickey avec sa tête animée.

Inv. 207.08.124

Les réveils animés

Très populaires, ces réveils reflètent une époque marquée par le succès de Disney ainsi que des dessins animés diffusés en France.

Le premier réveil animé fabriqué par Bayard est le réveil Mickey Mouse, mis en vente en 1930. Le deuxième est Blanche-Neige créé en 1938.

Après le succès commercial des deux premiers, dix années s’écoulent à nouveau avant que paraissent les modèles suivants. C’est Pinocchio qui redémarre la série, Donald est le quatrième, imaginé sur le même concept que Mickey avec sa tête et ses bras mobiles.

Par la suite, la production se diversifie, Bayard lance des réveils mettant en scène des personnages d’émissions pour enfants et une série « Villes et provinces de France » à partir des années 1950. Bayard produit même une gamme de réveils érotiques, les « Parisiennes » à partir de 1985, en collaboration avec le dessinateur Aslan.

Fonctionnement

Les parties animées fonctionnent simplement grâce au mouvement de l’ancre d’échappement. Le mécanisme du réveil animé est le même que celui des autres réveils standards. C’est un mouvement ordinaire, dont l’axe de l’ancre, animé d’un mouvement de bascule, est prolongé et troue le cadran. A l’extrémité de cet axe, est fixée la figurine choisie, qui oscille au grès des secondes et anime ainsi le sujet représenté sur le cadran.

Mickey Mouse

Mickey Mouse est une souris anthropomorphique créée en 1928 par Walt Disney et apparait principalement dans des dessins animés et dans des bandes dessinées.

Steamboat Willie, le premier dessin animé avec son synchronisé est projeté le 18 novembre 1928 et marque la naissance de Mickey Mouse.

Pendule murale Bayard

Inv. 206.06.28

Marque de fabrique sur le cadran, en majuscule : “BAYARD 8 DAYS MADE IN FRANCE” ; inscription sur le cadran : “Made in France”

Mouvement électrique à contact. Profil fleur de lys martelé avec décors forgés. Chiffres romains noirs profil écusson, 2 aiguilles blanches.

La marque Bayard a connu un succès considérable tout au long du XXème siècle avec plus de 2 millions de pièces produites annuellement dans les années 1950. Les pendules murales, dites aussi “pendules de cuisine” ou “pendules d’applique”, sont, avec les réveils-matin, les objets phares de la marque Bayard. Objets utilitaires, très abordables, ces pendules, mécaniques et électriques sont déclinées dans tous les styles et toutes les matières.

Chronomètre de marine Dumas

Chronomètre de marine avec un mouvement en laiton poli et doré à l’or fin dans un boîtier en laiton, monté sur cardan. L’échappement est libre à détente avec balancier compensé, fusée et chaîne. Le barillet est à ressort et daté de 1851. Spiral cylindrique. Le cadran est argenté. Le compteur des secondes est à six heures ; le cadran de réserve de marche à midi. A midi est inscrit le numéro du chronomètre, n° 34. Le boîtier est en acajou de Cuba verni à double couvercle avec en façade, sur une pastille ronde, un rappel du numéro 34. Cet instrument muni d’une clé de remontage avec un anti-retour

Inv. 93.07.01

A quoi sert à un chronomètre de marine ?

Au XVIIIe siècle, la mise au point de chronomètre de marine ou horloge marine est un enjeu considérable. Sans elle, il est impossible pour les marins de faire le point exact en mer. L’horloge marine doit être à la fois précise et très régulière dans un milieu particulièrement changeant et mouvementé : la mer ! Deux améliorations capitales sont apportées dès la fin du XVIIe siècle : le pendule mis au point par Christian Huygens et le ressort qui règle les oscillations du balancier des montres. A partir de 1750, Ferdinand Berhoud, maître-horloger, mène des recherches importantes sur les horloges marines. Les principaux soucis de l’horloger sont d’obtenir une force entraînant régulièrement et précisément le mouvement ; de réussir à ce que le balancier ait toujours des oscillations égales ; de réduire les frottements qui se produisent entre les roues, les axes et les pivots du mécanisme et enfin de corriger les défauts entraînés par les variations de température sur les métaux qui constituent les rouages.

Un chronomètre au millimètre près

Le ressort est enfermé dans une boîte cylindrique appelé barillet. Lorsque le ressort se détend, il produit la force motrice qui anime le rouage. L’échappement est l’élément principal entre la force motrice et le balancier. Il distribue régulièrement au balancier l’énergie qui lui permet d’osciller. Pour transmettre l’énergie, il existe un dispositif appelé la fusée. Autour du sillon de la fusée, est enroulé une chaînette en acier accrochée au barillet. Quand le ressort vient d’être remonté, il tire sur la chaînette qui entoure le sommet de la fusée. Au fur et à mesure qu’il se détend, la chaînette s’enroule autour du barillet et tire sur un rayon de plus en plus important de la fusée. Ainsi la force motrice est compensée et la puissance est la même au début et à la fin. Ce dispositif permet à la force motrice de s’écouler sans brusquerie, intermittences ou sauts et donne à la marche de l’échappement la régularité nécessaire. Les chronomètres sont enfermés dans deux coffrets qui s’emboîtent l’un dans l’autre. Le mouvement est positionné dans un boîtier monté sur une suspension « à cardan ». Le but recherché est que le chronomètre soit toujours dans la position la plus horizontale possible, ceci afin d’éviter les différences de frottement pouvant modifier l’amplitude et donc le bon réglage du chronomètre.

Régulateur Dumas

86.11.05

Il s’agit d’un régulateur, composé d’un mouvement à ancre à repos, roue en laiton croisillons étirés. la trotteuse est en ligne avec l’axe de la roue d’échappement, un barillet à poids avec remontage à clé, une platine en laiton avec deux bras supporte l’ensemble.

Balancier longueur 1m avec son poids à mercure.

Cadran argenté avec lunette en laiton, chiffres romains noirs, au dessus du centre, la graduation des secondes dans un cercle.

L’ensemble est logé dans un coffre rectangulaire en acajou vitré.

Pointeur Lambert

Inv. 85.10.06

Mécanisme ; Coffre ; Cadran ; Aiguille ; Enregistreur à carte cisaillée dit aussi pointeur d’usine de la marque Lambert. Le mouvement mécanique et en laiton avec un échappement à ancre de type Graham sans sonnerie. Le cadran est en cuivre émaillé et porte des chiffres romains pour les heures de 1 a 12 et des chiffres arabes pour les heures de 0 à 23.

Système d’horlogerie couplé à un système dateur et à tampon encreur. On insère dans la fente prévue une carte en carton. En baissant manuellement la poignée, le jour et l’heure s’inscrivent sur le carton grâce à un tampon encreur. A chaque passage la carte est cisaillée dans son coin inférieur droit, ce qui permet, lors du second passage, à l’heure de s’imprimer sous l’inscription du premier passage. ; En 1907, Arthur Lambert, installé comme horloger-bijoutier à Valencienne dans le Nord, fait breveter un enregistreur à carte cisaillée. Il cherche à faire fabriquer son invention en série. Dans un salon, un représentant lui indique une région de tradition horlogère relativement proche du Nord : Saint-Nicolas d’Aliermont en Normandie. L’entreprise va alors développer une gamme complète d’enregistreurs de présence (dits aussi pointeurs ou pointeuses).